La politique de baisses d’impôts et de cadeaux fiscaux a bénéficié aux plus riches et a creusé les inégalités dans le pays en même temps qu’elle vidait les caisses et gonflait la dette de l’Etat. Redistribution des richesses, redressement des comptes publics, rétablissement du dialogue social : seule une politique de justice fiscale conduite par la gauche pourra rétablir la justice sociale abimée depuis huit ans.

Le paysage économique social de la France est bien triste. Pour cette année 2025, le gouvernement a d’ailleurs abaissé sa prévision de croissance de 1,1 % à 0,9 %. L’Insee table sur une faible hausse de 0,2 % du Produit Intérieur brut aux premier et deuxième trimestres. Des chiffres abstraits ? Non la réalité d’une déprime économique et sociale subie par les entreprises et par des milliers de salariés directement ou indirectement.

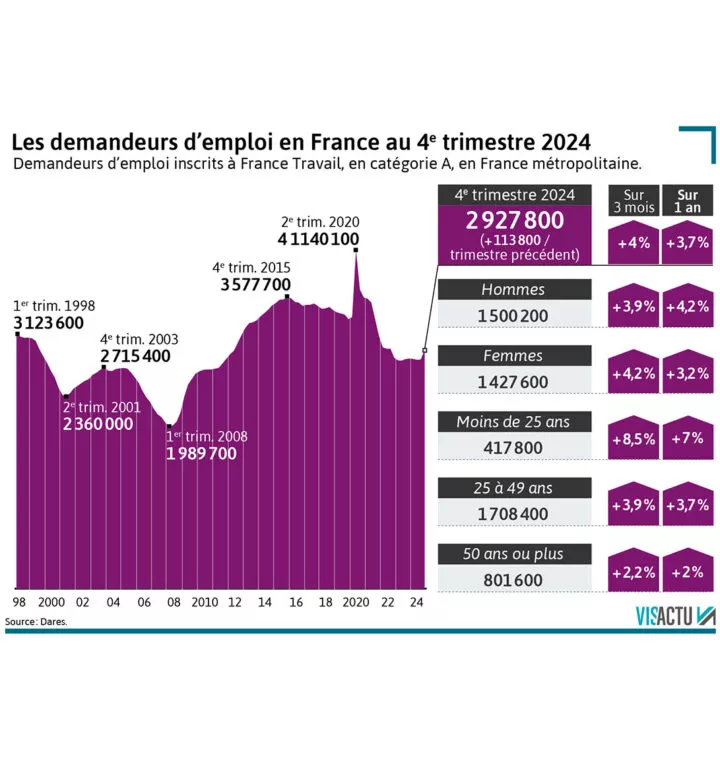

Cette réalité, je la vois, je l’entends tous les jours sur le terrain. Depuis plusieurs mois, les carnets de commande des entreprises du BTP et de l’automobile notamment se vident. La consommation fléchit dangereusement. Des commerces ferment. Les plans sociaux se multiplient. Le nombre de chômeurs a progressé de 4% au dernier trimestre (8% chez les plus jeunes), ce qui est très inquiétant.

Il ne s’agit pas de minorer la sortie difficile de la crise du Covid 19 – révélatrice de notre perte de souveraineté industrielle et sanitaire – ni de nier l’impact de la guerre en Ukraine sur les tarifs de l’énergie et des matières premières. Ces événements ont mis fin à un cycle économique international plutôt favorable.

Mais nous sommes en droit d’interroger les politiques industrielles et de l’emploi conçues et conduites depuis sept ans sur un dogme libéral, sans même y associer les acteurs économiques et sociaux. Malgré les avertissements de nombreux économistes, le Président Emmanuel Macron s’est enfermé dans ce qu’il a lui-même appelé le ruissellement. En enrichissant les plus riches par des baisses d’impôts et de cotisations, il supputait que les revenus engrangés seraient redistribués dans le système économique et donc amélioreraient les revenus, l’emploi de tous et rempliraient les caisses de l’Etat.

Résultat ? Les 1% de Français les plus riches ont vu leur fortune progresser de 24 milliards depuis 2019, les 10% les plus riches encaissent chaque jour 13 millions de plus. A l ’opposé de ces superprofits, un ménage sur quatre est en difficulté le 10 du mois contre 18% en 2017. Chez les jeunes, un étudiant sur cinq saute plusieurs repas par semaine.

Prélèvements forfaitaires uniques, suppression de l’ISF, baisse des impôts de production sans contreparties : les cadeaux fiscaux n’ont donc pas ruisselé. Ils ont creusé les inégalités et les Français le vivent comme une injustice, y compris les familles de la classe moyenne qui se réfugient dans la prudence et ralentissent la dépense. Le record de dépôts sur les livrets d’épargne en 2024, 21 milliards supplémentaires, affecte la consommation et trahit un manque de confiance dans l’avenir.

Deuxième conséquence de cette méthode du « laisser faire, laisser aller » : au nom du ruissellement présumé magique, les gouvernements n’ont développé aucune stratégie publique d’investissement et de protection de l’industrie et de l’agriculture. Ainsi 32 000 emplois industriels ont disparu en 2024. La moitié de nos agriculteurs gagnent moins que le SMIC. La France n’a jamais été aussi dépendante d’autres puissances pour son énergie, son équipement, ses médicaments et continue d’importer des biens alimentaires ou de consommation courante qui pourraient être produits dans nos territoires.

Enfin, ces cadeaux fiscaux ont troué les caisses de l’Etat : le déficit approche 6%, la dette a augmenté de près de 1000 milliards. C’est la troisième dimension de l’échec du ruissellement. Les Français en paient le prix fort aujourd’hui alors que nos services publics de la santé, de l’école de la justice sont en souffrance.

La redistribution des richesses ne se décrète pas. Elle s’organise. L’histoire nous l’a démontré, par exemple, lors des accords de Grenelle de juin 1968 conclus par une hausse de 35% du salaire minimum, par la quatrième semaine de congés payés et par un agenda pour la formation professionnelle bouclé le 9 juillet 1970. La redistribution, c’est aussi une somme de « mini Grenelle » du quotidien : quand le dialogue paritaire en entreprise fonctionne sur les bases d’une confiance réciproque, il produit des avancées salariales et sociales équilibrées. C’est le contraire de la méthode utilisée pour la réforme des retraites en 2023 : les salariés les plus âgés ont été traités comme un stock qu’il fallait diminuer par un allongement de l’âge légal sans discernement. Les corps intermédiaires n’ont jamais été écoutés.

Une grande conférence sociale sur les revenus, les conditions du travail et le financement de notre modèle de protection devient urgente et indispensable. Salaires, pénibilité, carrières, formation, retraites, égalité Femmes-Hommes, intéressement, gouvernance, indemnisation chômage, lutte contre la précarité des emplois : ce moment de vérité doit aborder le monde du travail dans sa globalité car il ne fonctionne plus sur les paradigmes du siècle dernier. Ce dialogue doit se décliner dans les branches, dans les entreprises avec comme objectif la régénération d’un modèle solide et solidaire pour créer et répartir la richesse. Fondé aussi sur un principe : la participation de chacun au redressement de nos finances publiques en fonction de ses moyens.

En somme, une rupture avec le ruissellement qui nous conduit vers le naufrage.

Carole Delga